Sommer 2025: Subjektiv im Widerspruch

Objektiv vs. subjektiv

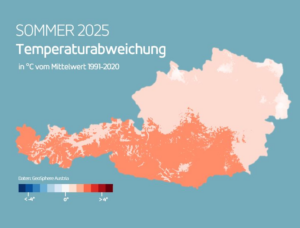

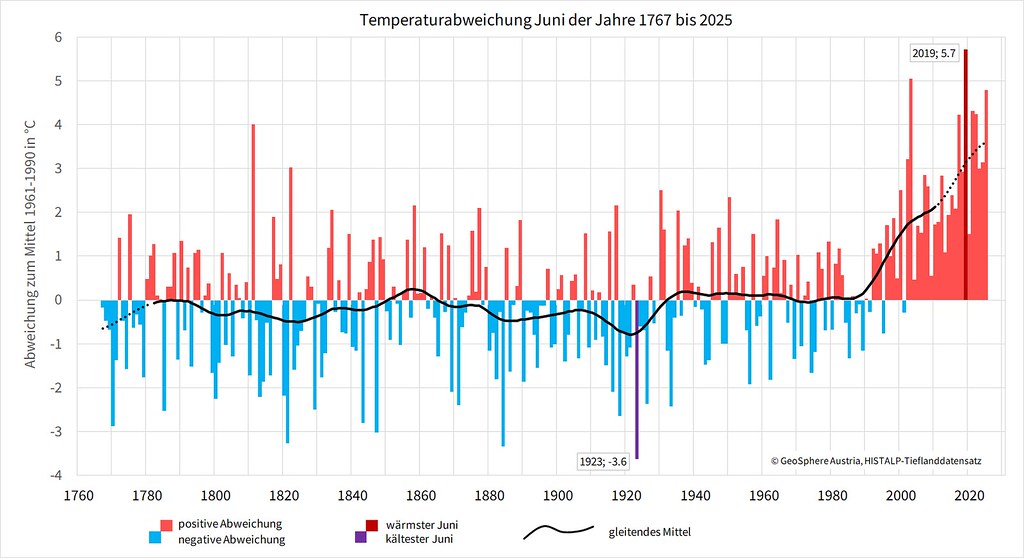

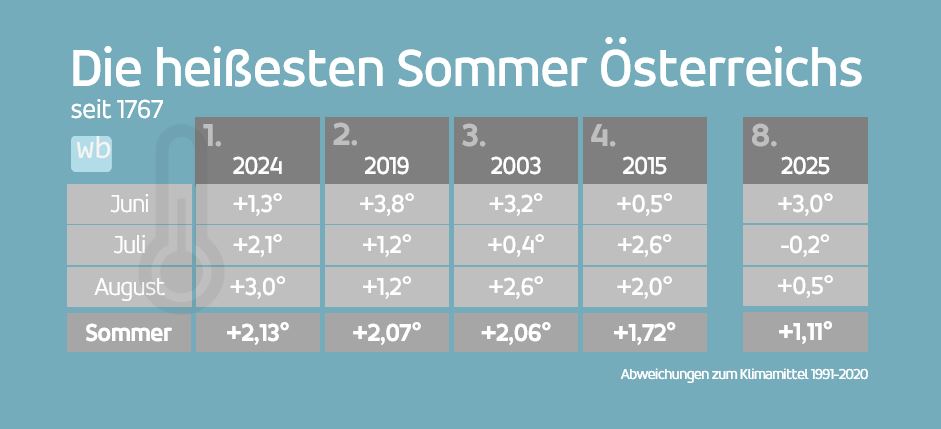

Es ist schon ein Zeitl her, dass es ein Sommer gewagt hat, zu kühl zu sein: verglichen mit der aktuellen Klimaperiode 1991-2020 war dies zum letzten Mal vor elf Jahren der Fall. Seit 2015 ist nun ein jeder (!) im Club der heißesten Österreichs gelandet, der heurige inklusive – er reiht sich auf Platz 8 der 259-jährigen Messgeschichte Österreichs. Doch die objektive Einordnung des Sommers 2025 steht offenbar im Widerspruch zum subjektiven Empfinden vieler, Hauptgrund: die klimatologisch heißeste Zeit des Jahres – die Phase des Hochsommers – blieb lange hitzefrei. Der heurige Sommer führt damit eindrucksvoll vor Augen, wie schnell sich die Erwartungshaltung vieler binnen eines Jahrzehnts gewandelt hat; Hitze wird längst nicht mehr als Naturgefahr gesehen, sie wird vorausgesetzt, ja geradezu erwartet. Hitze ist salonfähig geworden – ein Musterbeispiel für die Bagatellisierung des Klimawandels. Eine Bilanz zum Sommerende.

Sommervarianten

Die heiße Jahreszeit lässt sich grob in 3 Phasen unterteilen: den Frühsommer, der oft schon im Mai beginnt und im Wesentlichen den Juni umfasst, den Hochsommer, der meist Mitte Juli startet und bis Mitte August (Mariä Himmelfahrt) andauert, sowie den folgenden Spätsommer, der in motivierten Jahren schon mal bis weit in den September anhält. Dass der Herbst dann auch noch sommerliche Attitüden zeigen kann, davon zeugen Begriffe wie „Altweibersommer“ (zweite Septemberhälfte), „Goldener Oktober“ (no na, im Oktober) oder „Martini-Sommer“ (Anfang November). Die im Jahresvergleich heißeste Zeit mit den klimatologisch höchsten Tagesmitteltemperaturen fällt dabei in den Hochsommer, jenem Abschnitt, der im Volksmund gerne auch als „Hundstage“ bezeichnet wird.

Wau, wau

Der Begriff „Hundstage“ bezieht sich dabei nicht auf des Menschen Lieblingsbegleiter, sondern auf den hellsten Stern des (winterlichen) Nachthimmels, Sirius (im Deutschen Hundsstern) im Sternbild des Großen Hundes, der vor 2000 Jahren die Gewohnheit hatte, ab Mitte Juli gemeinsam mit der Sonne im Osten aufzugehen. Diesem Stern wurde deshalb seit jeher ein besonderes Hitze-Verhältnis nahegelegt; eine der ersten Erwähnungen in der Literatur findet sich in Europas wohl ältestem schriftlichem Werk (ca. 7. Jhdt. v. Chr.) – Homers Epos Illias -, wo von Achilles gesagt wird:

„Den sah der greise Priamos als erster heranstürmen, hell leuchtend wie der Stern, […] welcher Orions Hund genannt wird. Der hellste zwar ist er, doch als böses Zeichen geschaffen, denn er bringt viel brennende Hitze den elenden Sterblichen.“

Der Sternenhimmel in Mitteleuropa im Winter. In der Bildmitte links des markanten Baumes steht Sirius, der hellste Stern am nächtlichen Himmel, oberhalb des Baumes der Orionnebel (Quelle: Wikipedia, CC BY-SA 3.0)

Einer der meistgelesenen Autoren des Mittelalters, Isidor von Sevilla, schreibt in seiner Etymologiarium libri vigniti im 6. Jhdt. n. Chr.:

„Der Hundsstern, der auch Sirius heißt, ist in den Sommermonaten mitten im Himmelszentrum. Und wenn die Sonne zu ihm aufgestiegen ist, wird seine eigene Hitze mit der der Sonne verbunden […] weshalb auch von diesem Stern her die Hundstage so heißen.“

Um sich die heißeste Zeit des Jahres erklären zu können, musste also seit den (sonst recht klugen) alten Griechen Sirius herhalten. Die Vorstellung war: Zwei Sterne am Himmel, ergo doppelte Hitze. Dass Sirius längst nicht mehr Mitte Juli aufgeht, sondern Ende August, und in ein paar Tausend Jahren überhaupt erst zu Weihnachten, lässt das Hundstage-Konzept zwar ein wenig wanken, hat aber die Zeiten bis heute überdauert.

Miau, miau

Wenn der hochsommerlichen Hitze schon seit Jahrhunderten dermaßen viel Aufmerksamkeit geschenkt wird, dann muss es natürlich auffallen, wenn sie ausbleibt – damals wie heute: Im Kern der Hundstage, von 25. Juli bis 05. August und somit 12 Hochsommertage hinweg, wurde an keiner Station in Österreich die 30-Grad-Marke geknackt – eine vergleichbar lange hitzefreie Periode in diesem Zeitraum gab es zuletzt vor 36 Jahren! Der ganze Hochsommer (also von 15. Juli bis zum 15. August) brachte österreichweit lediglich 15 heiße Tage, im Hochsommer des letzten Jahres waren es mit 28 fast doppelt so viele, der Rekord liegt bei 30 Tagen im Jahre 1992. Das Ausbleiben der den elenden Sterblichen brennenden Hitze (© Homer) ist also klimatologisch durchaus auffällig, in Zeiten des Klimawandels gar eine Sensation. Wenn man so will: Die Hundstage waren heuer für die Katz.

Julianische Regenfreude

Die recht lange Hitzefreiheit hatte natürlich einen Auslöser: Fortwährender Tiefdruckeinfluss brachte regelmäßig Niederschlagsnachschub, über den gesamten Juli hinweg summierte sich so österreichweit 40 % mehr Niederschlag als im langjährigen Mittel. Gebietsweise war der Juli überhaupt der niederschlagsreichste der jeweiligen Messgeschichte, etwa in Bregenz (V, Messbeginn 1936), Radstadt (S, 1936), Galtür (T, 1901) oder auch Horn (NÖ, mit Unterbrechungen seit 1936). In Krimml (S, 1953) wurde gar an stolzen 30 (von insgesamt 31) Tagen Niederschlag gemessen – abseits von Bergstationen ein neuer Österreich-Rekord: Kein Sommermonat zuvor brachte in bewohntem Gebiet je so viele Niederschlagstage. Der bisherige Rekord lag bei 29 Tagen, aufgestellt im Juli 1979 in Eisenerz (ST).

Die Niederschlagssumme im Juli 2025 ausgewählter Orte im Vergleich zum Klimamittel 1991-2020 und den Rekordwerten.

| Ort | Bundesland | Juli 2025 | Mittel 1991-2020 |

Abweichung | alter Rekord |

| Dachstein | OÖ | 432 mm | k. A. * | – | 290 mm / 2021 |

| Bregenz | V | 401 mm | 188 mm | +113 % | 394 mm / 1955 |

| Mittelberg | V | 400 mm | k. A. * | – | 349 mm / 2021 |

| Saalbach | S | 312 mm | 165 mm | +89 % | 303 mm / 1987 |

| Galzig | T | 308 mm | k. A. * | – | 275 mm / 2010 |

| Radstadt | S | 305 mm | 162 mm | +88 % | 283 mm / 1997 |

| Mooslandl | ST | 278 mm | k. A. * | – | 257 mm / 2012 |

| Galtür | T | 272 mm | 144 mm | +88 % | 254 mm / 1981 |

| Horn | NÖ | 194 mm | 71 mm | +173 % | 176 mm / 1957 |

* zu kurze Zeitreihe

Winter schlägt Sommer

Dass bei so viel julianischer Regenfreude die Sonne nur den Kürzeren ziehen kann, versteht sich fast von selbst: Mit einem österreichweiten Minus von 27 % brachte der Juli fast ein Drittel weniger Sonnenschein als gewöhnlich – das entspricht in etwa 55 Sonnenstunden bzw. 4 bis 5 Tage an Sonnenschein. Er ist damit im österreichweiten Mittel der sonnenärmste seit 2011 – selbst der Februar (mit weit kürzerer Tageslänge) war heuer vielerorts sonniger als der Juli, vor allem in Vorarlberg, Tirol und Salzburg. Dass diese Kombi – ausbleibende Hitze, ungewöhnliche Niederschlagsfreude & Sonnenscheinmangel – in der sonst heißesten Zeit des Jahres bei Sommerfreunden und Wasserratten keine Begeisterungsstürme auslöst, ist zu einem gewissen Grad verständlich. Doch objektiv betrachtet, war es so ziemlich das Beste, was uns hätte passieren können. Denn alles andere wäre wohl fatal gewesen.

Die Anzahl der Sonnenstunden ausgewählter Orte im Juli 2025 im Vergleich zum Klimamittel 1991-2020 sowie zum Februar 2025.

| Ort | Bundesland | Juli 2025 | Juli-Abweichung | Februar 2025 |

| Mittelberg | V | 91 h | k. A. * | 103 h |

| Lech am Arlberg | V | 97 h | k. A. * | 116 h |

| Ehrwald | T | 99 h | -43 % | 143 h |

| Umhausen | T | 107 h | -39 % | 126 h |

| Bad Gastein | S | 108 h | -37 % | 111 h |

| Schmirn | T | 109 h | k. A. * | 145 h |

| Gaschurn | V | 115 h | k. A. * | 118 h |

| Imst | T | 129 h | -33 % | 154 h |

| Innsbruck – Uni | T | 129 h | -43 % | 155 h |

| Alpbach | T | 130h | k. A. * | 147 h |

| Seefeld | T | 133 h | -35 % | 152 h |

* zu kurze Zeitreihe

Des Junis Hochsommerattitüden

Sein Vorgänger nämlich, der Juni, macht schon seit Jahren keinen Hehl daraus, dass er mit seinem Stand als Frühsommermonat genau gar nichts anzufangen weiß, und so viel lieber ein Hochsommermonat wäre. Der heurige hat dies einmal mehr recht protzig zur Schau gestellt: Am 18. Juni 2025 begann in Ferlach im Kärntner Rosental eine Hitzewelle, die 19 Tage lang (bis zum 06. Juli) andauern sollte. Neunzehn Tage! Im Frühsommer! Eine derart lange heiße Phase wäre schon im Hochsommer selten, im Frühsommer aber bislang beispiellos: An keiner Station in Österreich hat eine Hitzewelle in einer ersten Sommerhälfte je so lange angedauert (der alte Rekord lag bei 14 Tagen, aufgestellt im Jahr 2012, unter anderem im burgenländischen Andau). Für Ferlach selbst war dies die längste Hitzewelle überhaupt seit Messbeginn (alt: 16 Tage im Sommer 2010, Beginn 1953), wie im Übrigen auch an vielen weiteren Stationen in Kärnten, etwa in Klagenfurt mit 15 Tagen (alt: 11 Tage im Sommer 2024, Messbeginn 1952), in St. Andrä im Lavanttal mit 15 (alt: 12 / 2015, Beginn 1961), in St. Veit an der Glan mit 15 (alt: 12 / 1992, Beginn 1968), Pörtschach mit 15 (alt: 13 / 2013, Beginn 1978) und Feldkirchen mit 15 (alt: 12 / 2024, Beginn 1995).

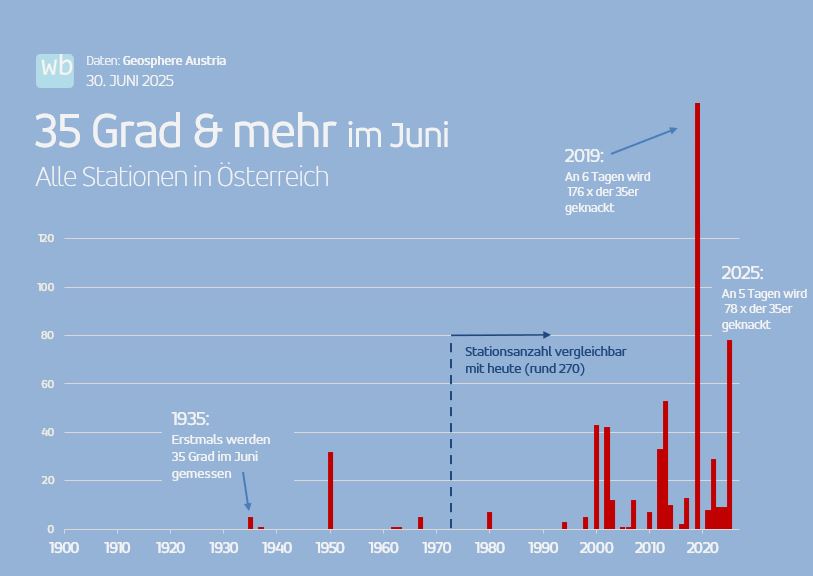

♫ 35 Grad und es wird noch heißer ♫

Im Zuge dieser Hitzewelle wurde über 5 Tage hinweg an insgesamt 78 Stationen die 35-Grad-Marke geknackt – nach 2019 die zweit-höchste Anzahl, die je in einem Juni aufgetreten ist. Am 26. d. M. erlebte Österreich gar einen der heißesten Junitage seiner Messgeschichte: In Kärnten (z.B. Klagenfurt, Villach, Völkermarkt, Ferlach), in der Steiermark (z.B. Bad Radkersburg) wie auch im Burgenland (z.B. Güssing, Rechnitz) purzelten die Stationsrekorde, in Feistritz ob Bleiburg (K) wurde mit 38,3 Grad die höchste je im gesamten Bundesland Kärnten aufgezeichnete Junitemperatur gemessen, lediglich 0,3 Grad unter dem österreichweiten Juni-Rekord aus dem Jahre 2013 in Waidhofen an der Ybbs (NÖ) mit 38,6 Grad. Dass Feistritz damit auch die höchste Temperatur des gesamten Sommers 2025 gelungen ist, unterstreicht, wie extrem der erste Sommermonat verlaufen ist.

Von wegen Frühsommer!

Hitze war mal was ganz was Seltenes im Juni, im letzten Jahrhundert (Klimamittel 1961-1990) brachte ein gewöhnlicher in den Landeshauptstädten gerade mal 1-2 heiße Tage (Höchstwert ≥ 30 Grad). Jetzt im 21. Jahrhundert (Klimamittel 1991-2020) hat sich deren Anzahl verdoppelt, teils verdreifacht.  Heuer sind wir bereits bei der 4- bis 14-fachen (!) Menge dessen gelandet, was einst Usus war. Im Kärntner Lavanttal (St. Andrä) gab es heuer gar 20 heiße Junitage, im Rosental (Ferlach) 17 – die Kärntner Täler haben damit zum bisherigen Rekordhalter Innsbruck (17 heiße Tage im Juni 2019) aufgeschlossen, bzw. diesen deutlich überboten. Selbst auf über 1300 Meter Seehöhe gabs heuer Hitze, und das schon in der ersten Junihälfte: In St. Anton am Arlberg (T) auf 1304 Meter wurde an gleich 2 Tagen in Folge die 30-Grad-Marke überboten – an 2 Tagen! Der 30er wurde zuvor in einer ersten Junihälfte auf dieser Höhenlage noch nirgendwo in Österreich auch nur ein einziges Mal geknackt, heuer gleich 2 Mal in Folge. Wir sehen, der Juni ist längst nicht mehr der harmlose Frühsommermonat von anno dazumal.

Heuer sind wir bereits bei der 4- bis 14-fachen (!) Menge dessen gelandet, was einst Usus war. Im Kärntner Lavanttal (St. Andrä) gab es heuer gar 20 heiße Junitage, im Rosental (Ferlach) 17 – die Kärntner Täler haben damit zum bisherigen Rekordhalter Innsbruck (17 heiße Tage im Juni 2019) aufgeschlossen, bzw. diesen deutlich überboten. Selbst auf über 1300 Meter Seehöhe gabs heuer Hitze, und das schon in der ersten Junihälfte: In St. Anton am Arlberg (T) auf 1304 Meter wurde an gleich 2 Tagen in Folge die 30-Grad-Marke überboten – an 2 Tagen! Der 30er wurde zuvor in einer ersten Junihälfte auf dieser Höhenlage noch nirgendwo in Österreich auch nur ein einziges Mal geknackt, heuer gleich 2 Mal in Folge. Wir sehen, der Juni ist längst nicht mehr der harmlose Frühsommermonat von anno dazumal.

Die Anzahl der heißen Tage (Höchstwert ≥ 30 Grad) der Landeshauptstädte im Juni im Vergleich zum Klimamittel 1991-2020 und zum Klimamittel 1961-1990, sowie den Rekordwerten.

| Ort | Juni 2025 | 1991-2020 |

1961-1990 | Rekord |

| Wien – Hohe Warte | 9 | 4,1 | 1,2 | 12 / 2019 |

| St. Pölten | 8 | 3,6 | 2,0 | 14 / 2019 |

| Eisenstadt | 11 | 4,0 | 1,4 | 41 / 2024 |

| Linz | 7 | 3,4 | 1,2 | 11 / 2019 |

| Salzburg – Flughafen | 8 | 2,7 | 1,0 | Rekord eingestellt, 8 / 2019 |

| Innsbruck – Universität | 15 | 5,6 | 2,0 | 17 / 2019 |

| Bregenz | 7 | 1,8 | 0,5 | 10 / 2019 |

| Graz – Universität | 14 | 3,9 | 0,6 | Rekord, alt 12 /2003 |

| Klagenfurt | 14 | 4,4 | 1,1 | Rekord, alt 12 / 2019 |

| Lienz | 13 | 3,8 | 1,0 | Rekord, alt 11 / 2003 |

Rasante Entwicklung

Das unterstreicht auch eindrucksvoll der Langzeittrend; Österreich besitzt bekanntlich eine der längsten Messreihen der Welt, wir können bis ins Jahr 1767 zurückblicken. Schwankungen nach oben wie unten (resp. warme bzw. kühle Junimonate) sind normal, doch seit den 90ern des letzten Jahrhunderts wirkt es, als wäre der Hitze-Schalter gefallen: In nur 30 Jahren hat der Juni um mehr als 3 Grad (!) im Mittel zugelegt – eine Rasanz, die sonst in keinem anderen Monat zu finden ist. Der Juni ist somit von allen Monaten jener, der sich im Zuge des Klimawandels am stärksten erwärmt, und ein Ende dieser Entwicklung ist noch gar nicht absehbar. Der Klimawandel schreibt diese Geschichte verlässlich weiter.

Dürre ist der Hitze Schwester

Was erschwerend hinzukommt: Hitzewellen gehen häufig mit Trockenheit einher. Der Juni 2025 brachte österreichweit ein Niederschlagsminus von 30 % – für sich genommen bereits ein signifikantes Defizit, aber erst in Kombi mit der Vorgeschichte wird das gesamte Ausmaß sichtbar: Der vergangene Winter war sehr niederschlagsarm und brachte selbst im Hochgebirge wenig Schnee; die über das ganze Land gemittelte Schneehöhe erreichte bereits im Februar einen Negativrekord und lag zum Winterende auf einem Niveau, wie es für gewöhnlich erst im Juni zu erwarten ist – siehe heurige Winterbilanz. Wo kein Schnee, da freilich kein Schmelzwasser, gleichzeitig konnte auch der Frühling das winterliche Niederschlagsminus nicht annähernd wieder wettmachen – wir sind also schon mal denkbar ungünstig in die heiße Jahreszeit gestartet. Und dann noch ein trockener und heißer Juni! Das erste Halbjahr 2025 (Jänner – Juni) war damit in vielen Regionen – besonders den Grenzregionen zu Bayern – das trockenste seit vielen Jahrzehnten; in Salzburg (S) beispielsweise seit 75 Jahren, in Kufstein (T) seit 82 Jahren, in Ried im Innkreis (OÖ) überhaupt seit 140 Jahren. Die Folge: 2/3 aller Grundwasserpegel-Messstellen in Österreich waren Ende Juni auf einem niedrigen oder gar sehr niedrigen Niveau.

Die Niederschlagsmenge ausgewählter Orte im 1. Halbjahr (Jänner-Juni) im Vergleich zum Klimamittel 1991-2020 und den Rekordwerten.

| Ort | Bundesland | 1. HJ 2025 | 1991-2020 |

Abweichung | Der trockenste seit … |

| Salzburg | S | 357 mm | 554 mm | -36 % | 1950 |

| Mattsee | S | 284 mm | 596 mm | -52 % | Negativrekord |

| Ried im Innkreis | OÖ | 268 mm | 473 mm | -43 % | 1885 |

| Kollerschlag | OÖ | 284 mm | 472 mm | -40 % | 1930 |

| Kufstein | T | 410 mm | 642 mm | -36 % | 1943 |

| Reutte | T | 465 mm | 735 mm | -36 % | 1989 |

Österreichs unendliches Glück

Der Wechsel hin zu einem hitzefreien und vor allem niederschlagsfreudigen Wetterabschnitt war also allerhöchste Eisenbahn – der Hochsommer mag die Erwartungen vieler nicht erfüllt haben, doch wären die Auswirkungen eines ebenfalls heißen wie trockenen Juli wohl katastrophal gewesen. Österreich war dahingehend richtig gesegnet: Grundwasser, Seen und Flüsse konnten sich auffüllen (und waren zur Abwechslung mal net brunzwarm), die Vegetation nachhaltig erholen, die Schlafqualität war selbst in den Städten hoch – in der (sonst leidgeprüften) Wiener Innenstadt beispielsweise brachte der Juli lediglich 4 Tropennächte (Tiefstwert ≥ 20 Grad) und damit die geringste Anzahl in einem Juli seit mittlerweile 26 Jahren! Da Klimaanlagen net unbedingt notwendig waren, ist selbst der Energieverbrauch in diesem Juli signifikant zurückgegangen – man möchte meinen, dass all diese Positivnachrichten Grund genug sind, die subjektive Enttäuschung ein wenig zu besänftigen. Allen voran auch deshalb, weil weite Teile Europas nicht annähernd ein solches Glück hatten.

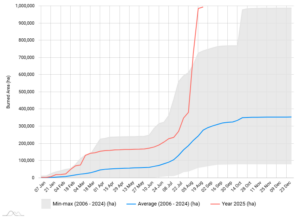

Verbrannte Fläche in der EU (kumulativ), der Anstieg im Hochsommer ist beispiellos (Quelle: EFFIS)

Europa brennt

Egal ob in West-, Süd-, oder Nordeuropa: Der Kontinent war auch im Hochsommer geprägt von großer Hitze und teils katastrophaler Trockenheit. Ende Juli wurde mit über 50 Grad ein historischer Hitzerekord in der Türkei aufgestellt (50,5 Grad in Silopi am 26. d. M.), im gesamten Mittelmeerraum (bis zu 46 Grad in Sizilien und Griechenland), am Balkan (42,4 Grad und damit ein nationaler Hitzerekord etwa im Kosovo) wie auch in Frankreich (über 43 Grad in Okzitanien) regelmäßig die 40-Grad-Marke überboten, ja selbst in Skandinavien eine beispiellose Hitzewelle verzeichnet (in Finnland etwa wurde an 22 Tagen in Folge (!) die 30-Grad-Marke überschritten, der alte Rekord lag bei lediglich 13 aufeinanderfolgenden Tagen). Dazu Niederschlagsmangel und Wasserknappheit in England, Frankreich, den spanischen Balearen, Italien, am Balkan, Griechenland und in der Türkei – die Folge: Waldbrände enormen Ausmaßes, mehr als 1 Million Hektar Land wurde in der Europäischen Union bislang Opfer der Flammen, zählt man die nicht EU-Staaten hinzu, knapp 2 Millionen. Nach Angaben des europäischen Waldbrandinformationssystems EFFIS ein neuer Höchststand an zerstörter Fläche!

Alarmglocken

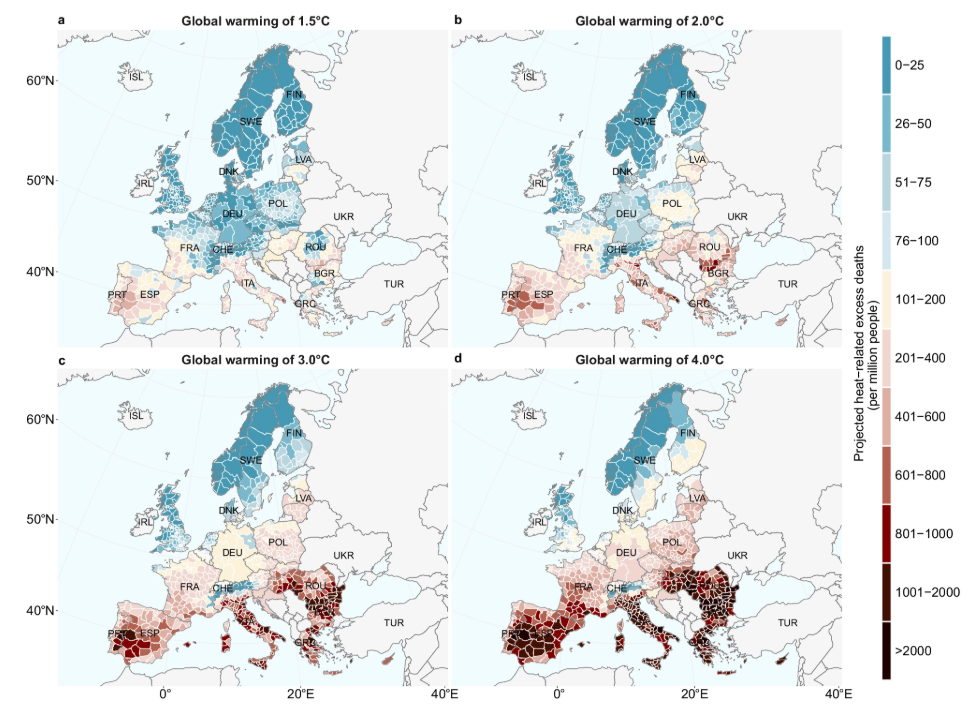

Hinzu kommt ein häufig nicht beachtetes Faktum: Hitze tötet. Und zwar leise, es spritzt kein Blut, niemand schreit. Hitze ist ein stiller Killer, selbst nach einer großen Hitzewelle wissen wir nicht sofort (manchmal auch nie), wie viele Menschen betroffen, wie viele gestorben sind. Das erklärt auch, warum Hitze so häufig unterschätzt, als Problem als solches erst gar nicht gesehen wird. Doch Hitze ist mittlerweile das tödlichste Extremwettereignis überhaupt geworden – ein paar Zahlen? Bitte sehr: Im Sommer 2003 – der lange als „Jahrtausend-Sommer“ galt – waren es europaweit 71.000 Hitzetote, im Sommer 2010 55.000 Hitzetote, 2022 63.000, 2023 48.000, 2024 62.700. Die Auswertung für den heurigen Sommer wird noch dauern, aber laut einer (nach der Juni-Hitze erschienenen) Schnell-Studie des Grantham Research Institute in England sind allein während den 5 heißesten Tagen des heurigen Junis in lediglich 12 untersuchten Städten 1.500 Hitzetote zu beklagen gewesen! Und die hitzebedingte Mortalität wird noch zunehmen: Im europäischen Mittel auf bis zu 470 Tote pro Million Einwohner, also 350.000 Tote pro Sommer (!) – wie eine im August 2025 präsentierte Studie zeigt. Besonders betroffen übrigens nicht nur der Mittelmeerraum mit Spanien, Italien und Griechenland, sondern gerade auch Osteuropa, etwa Rumänien, Bulgarien und … Ungarn. Klingelts?

Zunahme der hitzebedingten Sterblichkeit unterschiedlicher bei einer globalen Erwärmung von (a) 1,5 Grad (b) 2,0 Grad (c) 3,0 Grad (d) 4,0 Grad. Todesfälle pro 1 Million Einwohner; (a) kann jetzt schon als Standard gesehen werden (Quelle: Future heat-related mortality in Europa; Wu X., Wang J., Ge Y., et al., Nature Commun 16 (2025).

Italienische Anekdote

Angesichts dieser Zahlen, und dem Umstand, dass Hitze ausnahmslos immer auch eine Naturgefahr darstellt, mutet es mehr als befremdlich, ja sogar absurd, an, wenn in österreichischen Medien dennoch von „Super-Sommer“ die Rede ist, der „endlich wieder 30 Grad und mehr“ bringe.

Kurzsichtige Hitze-Verherrlichung in österreichischen Medien. Screenshot von wetter.at, vertrieben von oe24.at

Es zeugt von Unkenntnis, Dummheit oder schlicht Ignoranz, derart unreflektiert an die Sache heranzugehen – ungeachtet des hochsommerlichen Durchhängers. Ein derartiger Hitze-Fanatismus (der übrigens auch in Teilen des Österreichischen Rundfunks praktiziert wird) ist wohl ein Spezifikum im deutschsprachigen Raum; in anderen Ländern geht man mit der Thematik viel sensibler um. Eine kurze persönliche Anekdote: Als ich kürzlich italienische Freunde bei mir zu Besuch hatte, und zufällig der Wetterbericht im TV flimmerte, fragten diese irritiert (ich zitiere): „Warum freut man sich in Österreich über Hitze?“.

Zahlenspielereien

Die zweite Hitzewelle dieses Sommers, die im August ihren Lauf nahm, war übrigens weder in Dauer noch Intensität auffällig (zumindest in Österreich), hat aber schlussendlich die Gesamtzahl der heißen Tage noch deutlich nach oben geschraubt. In allen Landesteilen brachte dieser Sommer somit mehr 30er als im langjährigen Mittel, in den Landeshauptstädten beträgt das Plus zwischen 27 % (Linz) und 110 % (Bregenz), was zwar deutlich unter den bisherigen Rekorden liegt, angesichts des lange hitzefreien Hochsommers aber doch eher bemerkenswert ist. Apropos: „Hitzefrei“ bedeutet keineswegs „kalt“, die Anzahl der kühlen Tage (Höchstwert ≤ 20 Grad) ist nämlich überraschenderweise landesweit unterdurchschnittlich; in der Wiener Innenstadt z.B. wurde kein einziger kühler Tag verzeichnet (normal wären es 6), Bregenz – gewöhnlich Garant für sehr viel Sommerfrische – kommt auf lediglich 5 (im Mittel 18). Sehr erfreulich: Die Gesamtanzahl der Tropennächte (Tiefstwert ≥ 20 Grad) ist vielerorts im Soll, bzw. teils auch negativ, nur Graz und Klagenfurt verzeichnen mit 4 bzw. 2 ein deutliches Plus (Tropennächte sind hier eher selten). Im Wald- und Mühlviertel (NÖ & OÖ) wurde Ende August sogar Frost verzeichnet: In Schwarzau im Freiwald (auf 788 Meter Seehöhe, NÖ) gleich mal an 4 Tagen in Folge! Es waren die kältesten Augustnächte seit 2018.

Die Anzahl der heißen Tage (Höchstwert ≥ 30 Grad) der Landeshauptstädte im Vergleich zum Klimamittel 1991-2020 und den Rekordwerten.

| Ort | Sommer 2025 | Mittel 1991-2020 |

Abweichung | Rekord |

| Wien – Innere Stadt | 33 | 25,4 | +30 % | 45 / 2024 |

| Wien – Hohe Warte | 27 | 20,1 | +34 % | 40 / 2015 |

| St. Pölten | 23 | 17,7 | +30 % | 40 / 2015 |

| Eisenstadt | 30 | 20,1 | +49 % | 41 / 2024 |

| Linz | 19 | 14,9 | +27 % | 39 / 2015 |

| Salzburg – Flughafen | 19 | 12,0 | +58 % | 31 / 1994 |

| Innsbruck – Universität | 30 | 20,7 | +44 % | 43 / 2015 |

| Bregenz | 16 | 7,6 | +110 % | 29 / 2015 |

| Graz – Universität | 32 | 16,7 | +92 % | 38 / 2003 |

| Klagenfurt | 33 | 18,9 | +75 % | 37 / 2003 |

| Lienz | 25 | 13,4 | +86 % | 35 / 2003 |

Gesamtbilanz

Das macht unter’m Strich einen extrem heißen Juni, einen nahezu durchschnittlich temperierten Juli, sowie einen leicht überdurchschnittlich August. In der Gesamtbilanz sind Juli und August praktisch unerheblich, der Juni aber hievt auch diesen Sommer in den Top-10-Club der heißesten ever. Dass das subjektive Empfinden diesen Umstand nicht widerspiegelt, wird in der Wissenschaft auch als shifting baseline bezeichnet,  die Wahrnehmung vieler (und darauf aufbauend die Erwartungshaltung) hat sich gewandelt. Macht euch dessen bewusst: Der achtwärmste Sommer wird mittlerweile von vielen als kühl empfunden! Nur weil er nicht ganz so extrem war, wie viele seiner Vorgänger! Sich an geänderte Bedingungen anzupassen, ist auf der einen Seite gut und wichtig, gleichwohl ist es aber unser aller Auftrag, den Klimawandel mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln entschlossen zu bekämpfen. Und genau deshalb ist es essentiell, sich nicht vom subjektiven Empfinden leiten zu lassen, sondern stets auch eine objektive Betrachtungsweise zuzulassen.

die Wahrnehmung vieler (und darauf aufbauend die Erwartungshaltung) hat sich gewandelt. Macht euch dessen bewusst: Der achtwärmste Sommer wird mittlerweile von vielen als kühl empfunden! Nur weil er nicht ganz so extrem war, wie viele seiner Vorgänger! Sich an geänderte Bedingungen anzupassen, ist auf der einen Seite gut und wichtig, gleichwohl ist es aber unser aller Auftrag, den Klimawandel mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln entschlossen zu bekämpfen. Und genau deshalb ist es essentiell, sich nicht vom subjektiven Empfinden leiten zu lassen, sondern stets auch eine objektive Betrachtungsweise zuzulassen.

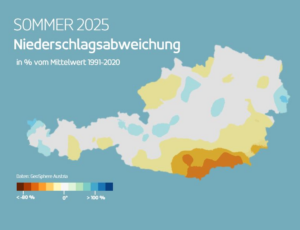

Niederschlagsüberraschungen

Im Übrigen ist auch die sommerliche Niederschlagsbilanz in Österreich … Überraschung! … defizitär;  am Boden- wie auch Neusiedler See gibts zwar ein ein erfreuliches (lokales) Niederschlagsplus (der Wasserstand konnte sich erholen), ausschlaggebend für die Gesamtbilanz ist aber das eklatante Niederschlagsminus im Süden; unter’m Strich bleibt so ein Minus von 6 %. Auch die Anzahl der Niederschlagstage zeigt, dass der Sommer bei Weitem nicht so verregnet war, wie viele glauben; das subjektive Gefühl der übermäßigen Niederschlagstätigkeit ist also objektiv ebenfalls nicht zu stützen. Die Niederschlagstätigkeit hat sich lediglich auf einen (für viele dummen) Zeitraum konzentriert, den Hochsommer.

am Boden- wie auch Neusiedler See gibts zwar ein ein erfreuliches (lokales) Niederschlagsplus (der Wasserstand konnte sich erholen), ausschlaggebend für die Gesamtbilanz ist aber das eklatante Niederschlagsminus im Süden; unter’m Strich bleibt so ein Minus von 6 %. Auch die Anzahl der Niederschlagstage zeigt, dass der Sommer bei Weitem nicht so verregnet war, wie viele glauben; das subjektive Gefühl der übermäßigen Niederschlagstätigkeit ist also objektiv ebenfalls nicht zu stützen. Die Niederschlagstätigkeit hat sich lediglich auf einen (für viele dummen) Zeitraum konzentriert, den Hochsommer.

| Tage mit > 1 mm |

Tage mit > 10 mm |

Tage mit > 30 mm |

||||

| Ort | 2025 | Mittel |

2025 |

Mittel | 2025 |

Mittel |

| Wien – Hohe Warte | 27 | 25,3 | 7 | 6,8 | 0 | 1,0 |

| St. Pölten | 29 | 29,7 | 7 | 8,8 | 1 | 1,8 |

| Eisenstadt | 25 | 25,8 | 8 | 7,3 | 2 | 1,2 |

| Linz | 35 | 33,2 | 11 | 9,4 | 2 | 1,1 |

| Salzburg – Flughafen | 38 | 43,5 | 14 | 16,1 | 1 | 2,7 |

| Innsbruck – Universität | 39 | 40,0 | 15 | 13,2 | 2 | 1,8 |

| Bregenz | 44 | 40,6 | 20 | 18,5 | 7 | 4,9 |

| Graz – Universität | 28 | 31,9 | 11 | 12,5 | 1 | 2,7 |

| Klagenfurt | 23 | 31,5 | 8 | 12,3 | 1 | 2,5 |

| Lienz | 26 | 35,0 | 10 | 12,5 | 1 | 1,4 |

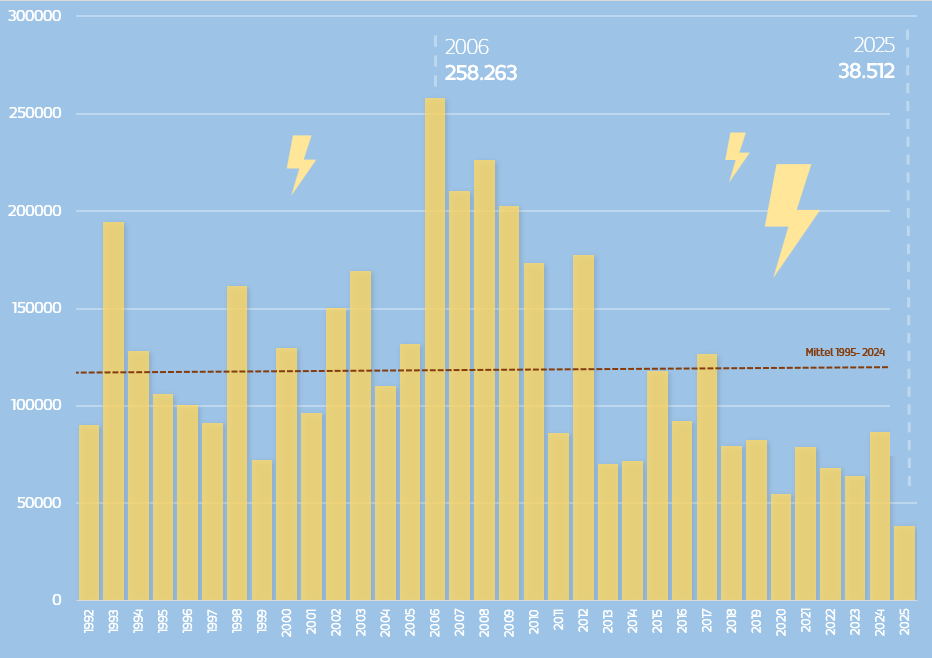

Übrigens: Worüber kaum gesprochen wird, ist, dass dieser Hochsommer so gut wie keine ausgeprägten Unwetterlagen brachte; lokal gab es natürlich auch heuer wieder schwere Gewitter, insgesamt aber war die Gewittertätigkeit den gesamten Sommer hindurch außerordentlich gering, die Blitzaktivität (in Österreich obliegt die Überwachung derselbigen dem Österreichischen Blitzortungssystem ALDIS) gar die schwächste seit Messbeginn 1992.

Abschlussworte

Es ist schon ein wenig paradox: In vielen Ländern Europas herrscht brütende Hitze, wird das Wasser knapp, brennen die Wälder – und hierzulande wird darüber gejammert, dass man „abends einen Pullover braucht“, man „schon wieder nicht schwimmen gehen kann“ oder – am schlimmsten – „das frisch gewaschene Auto im Regen ständig dreckig wird“. Nicht falsch verstehen: Man muss den hochsommerlichen Durchhänger nicht mögen; er war klimatologisch durchaus auffällig. Doch extrem war allein der Juni, eine Fortsetzung seiner heißen und trockenen Hochsommerattitüden wäre uns teuer zu stehen gekommen. Seien wir uns dessen bewusst und vor allem dankbar. Und denken wir daran: Ein bissl Juliregen wird den Klimawandel nicht aufhalten.

PS: Wie immer gilt mein Dank an Alexander Orlik (GeoSphere Austria), der immer Zeit für mich findet und nicht müde wird, mir genug Inputs zu liefern, um meine Ideen auch verfeinern und in die Tat umsetzen zu können! Auch Bussi den vielen Korrekturlesern, vor allem meinen zwei Thomassen :)

PPS: Leider ist es Usus geworden, dass Inhalte meiner Artikel ohne Quellenangabe übernommen werden. Das ist unfair – ich investiere viel Freizeit in diese Rückblicke und stelle diese unentgeltlich zur Verfügung. Ein Hinweis wäre also bei Verwendung mehr als angebracht, danke!

Hinterlasse einen Kommentar

An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!