Winter 2024/25: Eklatante Schneefaulheit

Braunes Traumwetter

Eigentlich ist es ist ja zum Verzweifeln: Endlich bemüht sich mal ein Winter temperaturmäßig so halbwegs im Rahmen zu bleiben, nur um dann mangels Niederschlag in seltener Schneearmut zu versumpern. Bei häufig strahlendem Sonnenschein funkelte an allen Ecken, Enden und Höhen unseres Landes über weite Strecken statt weiß verschneiter Landschaften tristes Braun. Doch für viele Medien war die Winterwelt scheinbar in Ordnung, Tag für Tag war von “Traumwetter” die Rede – Hauptsache in den Schigebieten klingeln die Kassen! Technisch beschneite, makellos präparierte Pisten retten allerdings nicht unsere Ärsche über die heiße Jahreszeit, es sind die natürlichen Schneereserven; ohne deren Schmelze im Frühjahr kann es prekär werden. Denn die winterliche Schneedecke hat maßgeblichen Einfluss auf unser Grundwasser. Eine Bilanz.

Unterirdische Wunderwelt

Eigentlich ist es den Wenigsten bewusst, aber: ohne Grundwasser läuft im Grunde nichts. Es versorgt Pflanzen mit lebenswichtigem Wasser und bildet wertvolle Feuchtbiotope, es tritt in Quellen zutage und speist Bäche, Flüsse & Seen, es dient der landwirtschaftlichen Bewässerung und versorgt uns alle mit kostbarem Trinkwasser (in Österreich liegt die Trinkwasserversorgung aus Grundwasserquellen sogar bei nahezu 100 %). Grundwasser hält damit nicht nur viele andere Lebensräume am Leben, es dient auch selbst als ein solcher – hier vorkommende Arten gelten gar als “lebende Fossilien”. Das Ökosystem Grundwasser ist Teil des globalen Wasserkreislaufes, Grundlage für Leben und in seinem Bestand maßgeblich abhängig von den klimatischen Bedingungen.

Hintergrundwissen

Grundwasser wird nämlich (fast) ausschließlich von Niederschlag gespeist; dieses versickert im Boden und sammelt sich fortlaufend unter unseren Füßen. Es ist also leicht verständlich, dass der Grundwasserspiegel (natürlichen) Schwankungen unterliegt – bei anhaltender Trockenheit sinkt er ab, bei Niederschlagsreichtum steigt er an. In unseren Breiten spielt aber auch die Jahreszeit eine entscheidende Rolle: Im Sommer fällt zwar in Summe mehr Niederschlag als im Winter, für die Grundwasserneubildung ist aber jene des Winters wichtiger als des Sommers. Kurzum: Grundwasser wird im Winter gemacht – in Form von Schnee.

Sommer vs. Winter

Das Mehr an sommerlichen Niederschlägen geht nämlich größtenteils für den Grundwasserkörper “verloren”: Einerseits spielt in der warmen Jahreszeit die Verdunstung eine große Rolle (welche im Zuge des Klimawandels und damit einhergehend auch immer höheren Lufttemperaturen weiter zunimmt), andererseits schafft es nur ein Bruchteil (rund 1/3) der Gesamtniederschläge auch wirklich bis in die Tiefe zu versickern; der Rest wird von der Vegetation aufgenommen oder fließt oberflächlich über Bäche und Flüsse ab. Im Winter spielen Verdunstung und Vegetation keine tragende Rolle, viel versickern kann aber in der kalten Jahreszeit ob der meist gefrorenen Böden auch nicht – allein deshalb (und nicht etwa zur Befriedigung der Seilbahnwirtschaft) ist es ja so wichtig, dass Winterniederschläge (gerade im Bergland) überwiegend in fester Form fallen.

Versteckter Dauerregen

Anders als Regen kann Schnee nämlich akkumulieren (das enthaltene Wasser wird so “gespeichert”); von einem solchen Schneereservoir zehren wir dann das gesamte Frühjahr hindurch, teils bis in den Frühsommer (im Hochgebirge auch Hochsommer): Bei anhaltend hohem Temperaturniveau (spätestens im April) setzt die großflächige Schmelze ein, die mehrere Wochen andauert; diese kann durchaus bis zu 30 Liter/m² in 24 Stunden betragen! Die Schneeschmelze entspricht damit tagelangem Dauerregen, der die Böden fortwährend durchfeuchtet und so maßgeblich zur Grundwasserneubildung beiträgt.

Weißes Auslaufmodell

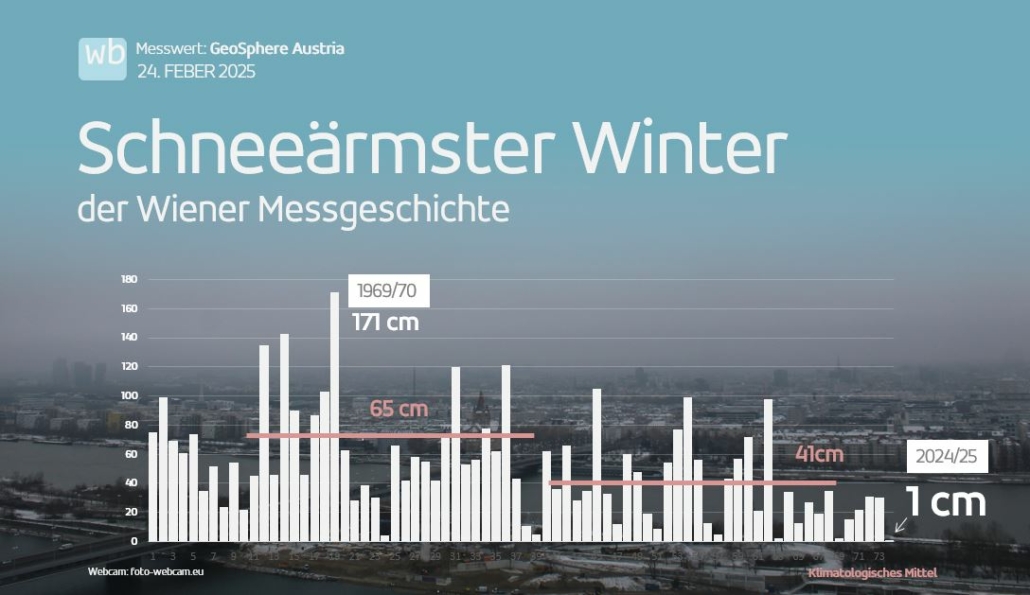

Mit diesem Hintergrundwissen blicken wir auf die heurige Schneebilanz. In den Niederungen ist das Minus bei der (über alle 3 Wintermonate aufsummierten) Neuschneemenge eklatant, aber in den letzten Jahren zur traurigen Gewohnheit geworden; der Abschied vom Winter in Weiß ist im Flachland längst im Gange. Allein in der Bundeshauptstadt hat kein einziger Winter in den letzten 11 Jahren sein Schnee-Soll (im klimatologischen Mittel 41 cm) erfüllen können, der heurige unterbietet jedoch alles bisher Dagewesene: Lediglich ein einziger heißer Zentimeter wurde den gesamten Winter hindurch (am 15. Jänner) auf der Hohen Warte gemessen – ein neuer Negativrekord für die Bundeshauptstadt (alter Rekord: 2 cm in den Wintern 2014/15 & 2019/20). In 7 von 9 Landeshauptstädten ist in diesem Winter rund 90 % weniger Schnee gefallen als üblich; lediglich in Innsbruck (-59 %) und Bregenz (-66 %) ist die Negativbilanz nicht ganz so extrem. Allen voran Innsbruck darf auch ein bisschen stolz sein, hat doch die Tiroler Landeshauptstadt den weihnachtlichen Jackpot geknackt: Am Heiligen Abend gabs nicht nur die dickste Schneedecke (mit 16 cm) seit dem Weihnachtsfest 2005, es hat auch erstmals seit 1996 direkt an einem 24.12. geschneit.

Negativ unabhängig der Höhe

Doch wie schon eingangs erwähnt, beschränkte sich die Schneearmut heuer eben nicht nur auf die Niederungen; egal ob Wintersportort oder Hochgebirge, die Schneebilanz ist in allen Höhenlagen stark defizitär. Abseits der Landeshauptstädte finden sich im Flachland unterhalb von 500 Meter Seehöhe sogar Regionen, die selbst Wien unterbieten und gleich den ganzen Winter hindurch schneelos blieben – zum Beispiel im südlichen Wiener Becken. In Höhenlagen zwischen 500 und 1000 Meter gab’s in diesem Winter bis zu 70 % weniger Schnee (z.B. im Wald- und Mühlviertel oder im Salzkammergut), oberhalb von 1000 Meter zwischen 20% (z.B. Bregenzerwald) und 60 % (z.B. Oberkärnten), im Hochgebirge oberhalb von 2000 Meter immerhin noch bis zu 40 % (z.B. in den Salzburger Tauern).

Die Neuschneemenge der Landeshauptstädte vom Winter 2024/25 im Vergleich zum langjährigen Mittel:

| Ort | Bundesland | Neuschneemenge | Mittel 1991-2020 | Abweichung |

| Innsbruck – Universität | T | 28 cm | 68 cm | -59 % |

| Bregenz | V | 21 cm | 62 cm | -66 % |

| Salzburg – Freisaal | S | 12 cm | 89 cm | -87 % |

| Linz | OÖ | 6 cm | 46 cm | -87 % |

| Klagenfurt | K | 5 cm | 47 cm | -89 % |

| St. Pölten | NÖ | 3 cm | 38 cm | -92 % |

| Graz – Universität | ST | 6 cm | 34 cm | -87 % |

| Eisenstadt | B | 2 cm | 32 cm | -94 % |

| Wien – Hohe Warte | W | 1 cm | 41 cm | -98 % |

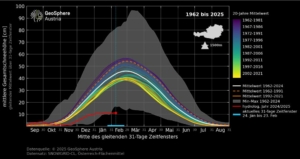

Die österreichweit gemittelte Schneehöhe während des Winters 2024/25 (rot) im Vergleich zu den Vorjahren und dem Schwankungsbereich (Quelle: GeoSphere Austria)

Auf Juni-Niveau!

Bei derart geringen Neuschneemengen darf es nicht weiter verwundern, warum die Trendfarbe des Winters standardmäßig ins Braune ging. Zum klimatologischen Höhepunkt der winterlichen Schneebedeckung (der nicht zufällig mit der Phase des Hochwinters zusammenfällt, meist in der zweiten Jännerhälfte beginnt und bis Mitte Februar andauert) war Österreich nur zu rund 30 % (!) auch wirklich schneebedeckt; selbst in den eh schon nicht immer schneefreudigen Wintern des bisherigen 21. Jahrhunderts lag die durchschnittliche Schneebedeckung Ende Jänner bei immerhin rund 80 % der österreichischen Fläche. Und auch die über das ganze Land gemittelte Schneehöhe blieb den ganzen Winter hindurch deutlich unter dem Erwartungswert, erreichte im Februar einen Negativrekord und lag zum Ende des Winters auf einem Niveau, wie es frühestens im Juni (!) zu erwarten wäre. Nur damit wir uns verstehen: Wir haben heuer zum Ende des Winters weniger Schnee in den Alpen als durchschnittlich am Ende einer ganzen Schmelzsaison! Auf der Rudolfshütte in den Salzburger Tauern auf rund 2300 Meter Seehöhe beispielsweise ist die Schneedecke im Mittel immerhin noch 1,36 Meter dick, in guten Jahren auch weit über 4 Meter. Im heurigen Winter betrug die maximale (!) Schneehöhe lediglich 1,04 Meter (gemessen Ende Jänner) – der niedrigste Wert in einem Winter seit Messbeginn 1963. Traumwetter also?

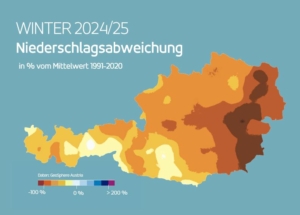

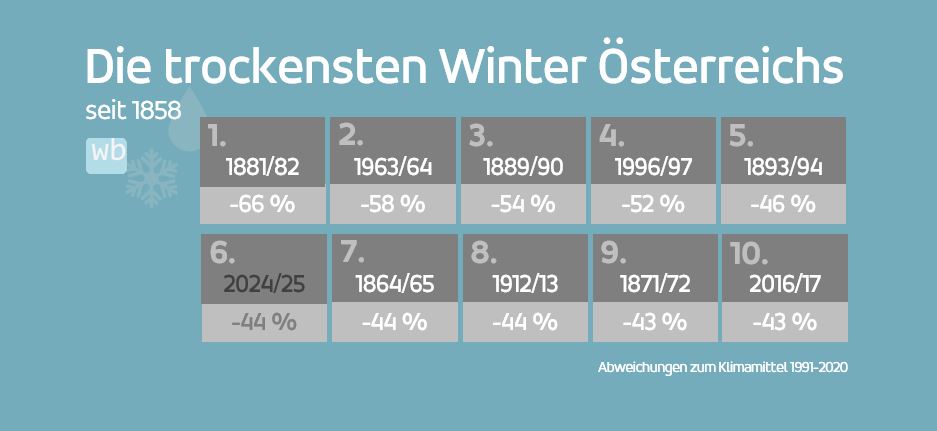

Des Mangels Hauptschuld

Anders als in vielen vorangegangenen Wintern zeichnet für diesen eklatanten Schneemangel nicht primär die Temperatur verantwortlich; geprägt von andauernden Hochdrucklagen und daraus resultierend häufig strahlendem Sonnenschein ist der Hauptgrund in der anhaltenden Trockenheit zu finden, die bereits im November ihren Anfang nahm und sich kontinuierlich durch alle Wintermonate weiter zog: Österreichweit 71 % weniger Niederschlag im November, 37 % im Dezember, 28 % im Jänner und schließlich -78 % im Februar. Tage mit Niederschlag (von mindestens 1 mm) waren über den gesamten Winter hindurch rar, in keiner Landeshauptstadt wurde das Soll erreicht, im gesamten Flachland – von Salzburg bis Eisenstadt – picken wir an den jeweiligen Negativrekorden (in Wien und St. Pölten wurde dieser gar unterboten bzw. eingestellt). In der österreichweiten Gesamtniederschlagsbilanz bleibt so ein gewaltiges Minus von 46 % – der Winter 2024/25 reiht sich damit unter die trockensten seit Messbeginn im Jahre 1858, an vielen Stationen in der Osthälfte unseres Landes bilanziert er überhaupt als der trockenste – wie etwa in Wiener Neustadt (NÖ, Messbeginn 1948), Reichenau an der Rax (NÖ, 1898), Gleisdorf (ST, 1961) oder Güssing (B, 1948).

Trockenheit zu finden, die bereits im November ihren Anfang nahm und sich kontinuierlich durch alle Wintermonate weiter zog: Österreichweit 71 % weniger Niederschlag im November, 37 % im Dezember, 28 % im Jänner und schließlich -78 % im Februar. Tage mit Niederschlag (von mindestens 1 mm) waren über den gesamten Winter hindurch rar, in keiner Landeshauptstadt wurde das Soll erreicht, im gesamten Flachland – von Salzburg bis Eisenstadt – picken wir an den jeweiligen Negativrekorden (in Wien und St. Pölten wurde dieser gar unterboten bzw. eingestellt). In der österreichweiten Gesamtniederschlagsbilanz bleibt so ein gewaltiges Minus von 46 % – der Winter 2024/25 reiht sich damit unter die trockensten seit Messbeginn im Jahre 1858, an vielen Stationen in der Osthälfte unseres Landes bilanziert er überhaupt als der trockenste – wie etwa in Wiener Neustadt (NÖ, Messbeginn 1948), Reichenau an der Rax (NÖ, 1898), Gleisdorf (ST, 1961) oder Güssing (B, 1948).

Die Anzahl der Tage mit Niederschlag von mindestens 1 mm in den Landeshauptstädten.

| Ort | Bundesland | Tage | Mittel 1991-2020 | Negativrekord |

| Wien – Hohe Warte | W | 7 | 24 | 8 Tage 1894 & 1925 |

| St. Pölten | NÖ | 10 | 20 | 10 Tage 2011 & 2014 |

| Eisenstadt | B | 10 | 19 | 9 Tage 1997 |

| Linz | OÖ | 17 | 30 | 13 Tage 1972 |

| Salzburg – Freisaal | S | 24 | 35 | 20 Tage 1997 |

| Innsbruck – Universität | T | 19 | 25 | 8 Tage 1882 |

| Bregenz | V | 30 | 32 | 16 Tage 1964 |

| Klagenfurt | K | 11 | 14 | 6 Tage 1989 |

| Graz – Universität | ST | 10 | 14 | 6 Tage 1911 & 2000 |

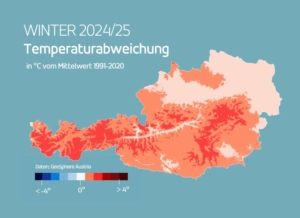

Kein Unschuldslamm

Wo kein Niederschlag, da (no na) kein Schnee, ganz auf unschuldig kann die Temperatur aber auch nicht machen; zwischenzeitlich hatte sie sehr wohl auch wieder ihre Finger im Spiel. Bitte nicht falsch verstehen: Der heurige Winter hat sich wirklich bemüht – er ist nicht von Wärmerekord zu Wärmerekord geschlittert wie viele seiner Vorgänger, hat auch im Flachland durchwegs frostige Nächte gebracht und dem Osten Österreichs sogar einen leicht unterdurchschnittlich kalten Februar beschert.

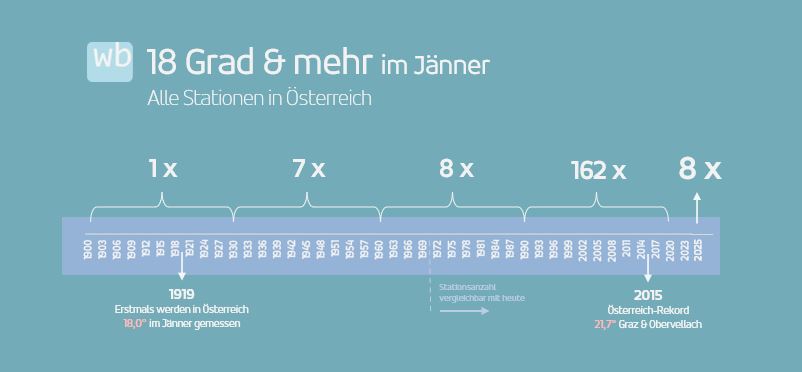

An nur 4 Jännertagen seit Messbeginn 1936 hat Feldkirch mehr als 18 Grad gemessen. Im Jänner 2025 waren es gleich 3.

Doch immer dann, wenn die fortwährende Hochdrucklage zu schwächeln begann, hat halt Föhn das Kommando übernommen – nicht gerade des Schnees bester Freund. Vor allem im Jänner hat er wiederholt zugeschlagen – und so in der an sich klimatologisch kältesten Zeit des Jahres die höchsten Temperaturen des Winters gebracht: Feldkirch (V) zum Beispiel hatte an gleich 3 Jännertagen föhnbedingt mehr als 18 Grad – so viel Hochwinterwärme hat noch kein Jänner vorher zusammengebracht, und Feldkirch ist bekanntlich eine Föhnhochburg.

Wärme-Vervielfachung

Solch Frühlingsanfälle nehmen im Zuge des Klimawandels gerade im Jänner massiv zu; von 1991 bis 2020 wurden Temperaturen von mehr als 18 Grad im Jänner österreichweit exakt 162 Mal (über alle Stationen hinweg) gemessen, im Vergleichszeitraum 1961-1990 lediglich 8 Mal. Das Auftreten derart hoher Werte hat sich also verzwanzigfacht! Heuer waren die Mehr-als-18-Grad-Kandidaten übrigens neben Feldkirch (am 06., 25. & 26.01.) auch Dornbirn (V, 25.01.), Bludenz (V, 26.01.), Andau, Podersdorf und Lutzmannsburg (alle B, am 26.01.); die absolut höchste Temperatur verzeichnete dabei Andau im Seewinkel mit 19,0 Grad – nicht nur Jänner-Stationsrekord (alt: 17,5 Grad / 2015, Messbeginn 1995), sondern überhaupt einer der höchsten Werte, die je in einem Jänner im gesamten Burgenland gemessen wurden (Rekord: 20,5 Grad, Eisenstadt, 2002).

Weicheier!

Doch abseits dieser Föhneskapaden (die sich nicht nur auf den Jänner beschränkten, aber in der klimatologisch kältesten Zeit des Jahres in der Bilanz halt besonders weh tun) war der Winter durchaus … sagen wir … durchschnittlich unterwegs, was in der Wahrnehmung vieler auch als “kalt” empfunden wurde. Und ja, er war tatsächlich der kälteste Winter seit Jahren, was angesichts des Umstandes, dass die letzten allesamt zu den wärmsten gehören, keine Kunst darstellt. Doch Hand aufs Herz: Sonderlich kalt war auch der heurige zu keinem Zeitpunkt; viele von uns sind Winterkälte halt einfach nicht mehr gewöhnt! Schauen wir uns hierzu ein paar Zahlen an.

Handzahme Mühe

Die Menge der Frosttage – also jener Tagen, an denen das Temperaturminimum (meist nachts) ins Minus rutscht – entspricht so ziemlich den Erwartungswerten; diese Frostfreudigkeit ist insofern positiv hervorzuheben, weil wir in den letzten Jahren ja reihenweise Negativrekorde verzeichnet haben (denken wir an den Februar 2024, der an vielen Stationen als erster Wintermonat überhaupt komplett frostlos verlaufen ist). Bei den Eistagen hingegen – also Tagen, an denen auch der Höchstwert negativ ist – sieht die Sache schon anders aus; Dauerfrost war selten, das Minus beträgt landesweit zwischen 60 und 90 %, Klagenfurt verzeichnet mit nur 2 Eistagen gar einen Negativrekord (alt: 5 Eistage im Winter 1974/75 & 2019/20). So gesehen war also auch dieser Winter – trotz subjektiver Wahrnehmung – eher handzahm.

| Ort | Bundesland | Frosttage | Mittel 1991-2020 | Abweichung |

| Wien – Hohe Warte | W | 47 | 49 | -4 % |

| St. Pölten | NÖ | 54 | 56 | -4 % |

| Eisenstadt | B | 44 | 55 | -20 % |

| Linz | OÖ | 52 | 52 | 0 % |

| Salzburg – Freisaal | S | 54 | 58 | -7 % |

| Innsbruck – Universität | T | 57 | 65 | -12 % |

| Bregenz | V | 46 | 47 | -2 % |

| Klagenfurt | K | 68 | 78 | -13 % |

| Graz – Uniersität | ST | 55 | 65 | -15 % |

Wiener Fröstelei

Dies lässt sich wunderbar am Beispiel Wien demonstrieren: Die Bundeshauptstadt rutschte Mitte Jänner für 5 Tage am Stück ins Minus und erlebte damit den längsten Dauerfrost seit dem Jahr 2018. Daraus aber zu schließen, dass solch ein Frösteln ungewöhnlich ist, wäre ein Fehler. Denn derart kalte Abschnitte brachte vor 2018 noch so gut wie jeder Winter, der Rekord der längsten Dauerfrost-Strecke liegt sogar bei 48 Tagen – aufgestellt im Jahre 1891. Es ist also die Wahrnehmung (und darauf aufbauend die Erwartungshaltung) vieler, die sich gewandelt hat – man bezeichnet das in der Wissenschaft als shifting baseline – und genau deshalb ist es so wichtig, dass Medien (unabhängig der persönlichen Präferenz!) bei Hochwinterwärme nicht immer gleich die Frühlingsposaunen erschallen lassen, oder bei wochenlangem Hochdruckwetter von “Traumwetter” sprechen. Ansonsten laufen wir Gefahr, den Klimawandel zu bagatellisieren.

Zell am See (S) verpasste in der Nacht zum 04. Jänner 2025 knapp aber doch die Minus-20-Grad-Marke (Quelle: foto-webcam.eu)

Alpine Fröstelei

Ein anderes Beispiel dieser winterlichen Zahmheit findet sich beim strengen Frost: Ein durchschnittlicher Winter zeigt in den alpinen Tälern, gerne auch im Mühl- und Waldviertel, in zumindest 7 Nächten sein grimmigstes aller Gesichter und bringt Tiefstwerte von unter -20 Grad. Der heurige hat diese Marke kein einziges Mal unterboten, der absolute Tiefstwert (unterhalb von 1000 Meter Seehöhe) wurde am 04. Jänner mit -19,3 Grad in Zell am See (S) gemessen. Freilich macht das für das subjektive Empfinden keinen Unterschied, ob -20 oder -19 Grad – beides ist arschkalt. Das aber ändert nichts am Umstand, dass Minus-20-Grad-Tage in einem Bergland wie Österreich winterlicher Usus sind und dessen Fehlen erst in letzter Zeit en vogue geworden ist: Alle 5 Jahre rutschen die Kältekammern Österreichs mittlerweile nicht mehr unter die Minus-20-Grad-Marke, im 20. Jahrhundert waren es (im Schnitt) nur alle 25 Jahre.

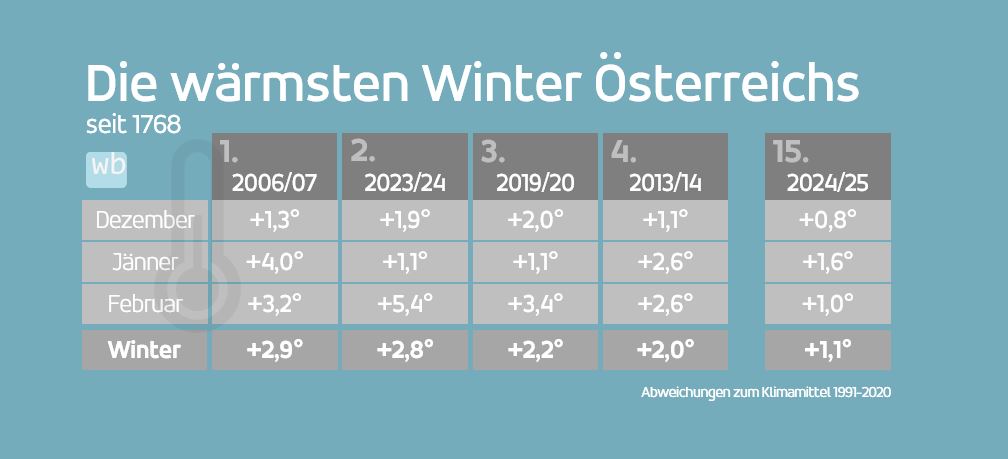

Gesamtbilanz

Und genau so ist auch die Temperatur-Gesamtbilanz zu sehen: Der Winter 2024/25 hat sich redlich bemüht, nicht in die Fußstapfen seiner Vorgänger zu treten, doch das Fehlen von Kältewellen und die absolut unnötigen Föhn-Spompanadeln zwischendurch lassen halt alle 3 Wintermonate positiv bilanzieren. Unter’m Strich reiht sich der Winter somit auf Platz 15 der 258-jährigen österreichischen Messgeschichte (seit 1768) und ist damit perfekt geeignet, als Beispiel für die vorher erwähnte shifting baseline zu dienen: Selbst ein subjektiv kalt empfundener Winter schafft es mittlerweile unter die wärmsten.

Vorgänger zu treten, doch das Fehlen von Kältewellen und die absolut unnötigen Föhn-Spompanadeln zwischendurch lassen halt alle 3 Wintermonate positiv bilanzieren. Unter’m Strich reiht sich der Winter somit auf Platz 15 der 258-jährigen österreichischen Messgeschichte (seit 1768) und ist damit perfekt geeignet, als Beispiel für die vorher erwähnte shifting baseline zu dienen: Selbst ein subjektiv kalt empfundener Winter schafft es mittlerweile unter die wärmsten.

Abschlussworte

Der Winter ist unter den Jahreszeiten jene, mit der größten Variabilität; die Vorstellung, dass früher ein jeder Winter Schneemassen brachte, ist eine gern erzählte Mär. Es gab auch zu Urgroßmutters Zeiten schon sehr trockene Winter, wie die Reihung des heurigen auf Platz 6 eindrücklich zeigt; der Winter 24/25 ist, wenn man so will, dumm gelaufen. Doch eine solche Dummheit kann uns im Zuge des Klimawandels noch teuer zu stehen kommen; wie eingangs erwähnt, wird unsere Lebensgrundlage – Grundwasser – im Winter gemacht! Jetzt gilt aufzuholen, was fehlt; ohne kühlem und vor allem niederschlagsreichem Frühjahr ist sonst ein Dürresommer vorprogrammiert. Ich bin gespannt, ob die medialen Traumwetter-Fanfaren dann wieder erschallen.

PS: Wie immer gilt mein Dank an Alexander Orlik (GeoSphere Austria), der nicht müde wird, mir genug Inputs zu liefern, um meine Ideen auch verfeinern und in die Tat umsetzen zu können!

Hinterlasse einen Kommentar

An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!